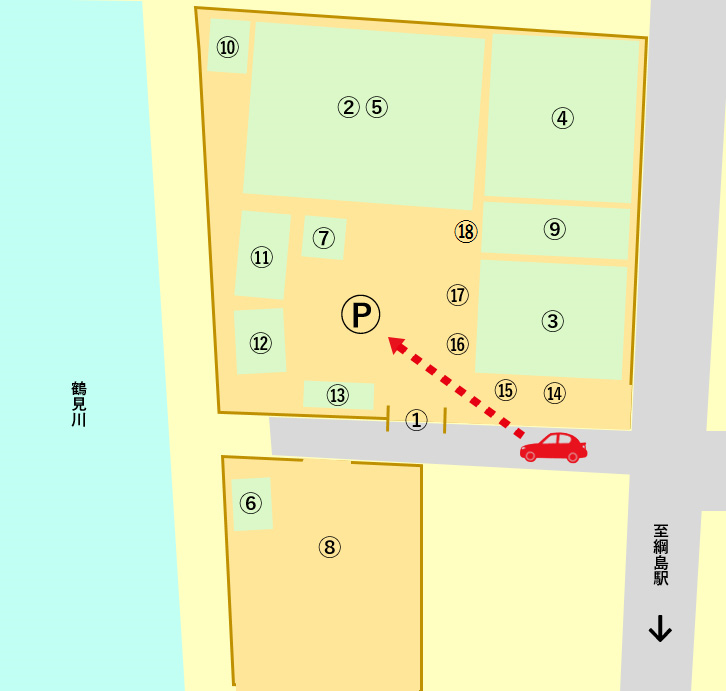

久光院は、大別すると本堂を始め、信徒会館、客殿と構成しております。

本堂では檀信徒の法事、行事や阿字観瞑想等を行い、久光院斎場(1F)では、宗旨宗派に関わらず、

通夜、葬儀をはじめ多目的な用途でお使い頂くことができます。

また、信徒会館では、室内霊廟等、お骨の一時預かりを完備。

客殿においては、法要後のご会食、写経等にお使い頂いております。

こんなトコにも注目してみてください

境内のご案内

信徒会館

●2階遺骨の一時預かりスペース

●大姉堂ご本尊

(しつないれいびょう)

斎場

●斎場玄関の庭園

●斎場に隣接する客殿

●葬儀の一例

一般墓所

永代供養塔 "弥勒"

永代供養塔「弥勒」

本堂の正面に直立する朱色の三重の塔は、阿弥陀如来像が安置された内部空間の中に遺骨を納め、久光院が永年にわたって供養と管理を行う永代供養塔です。

久光院を象徴する塔となっているため、ご遺族だけでなくお参りに来られる方に日々手を合わせてお参りしていただけます。